কী সংস্কার হলো, কী সংস্কার বাকি

তথ্যপ্রযুক্তি খাতের সংস্কারনামা

আগস্ট ২০২৪-পরবর্তী সময়ে সবচেয়ে বেশি যে শব্দটি ব্যবহার হয়েছে সেটি হচ্ছে ‘সংস্কার’। এই সরকারের ঘোষিত তিনটি মূল লক্ষ্যের (বিচার, সংস্কার ও নির্বাচন) একটি হচ্ছে সংস্কার। এই সংস্কার শুধু কি সংবিধানের মতো সিরিয়াস বিষয়ের সংস্কার? না; নাগরিক সেবা, আইন ব্যবস্থা, পুলিশ, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সব বিষয়েই প্রয়োজনীয় ও জরুরি সংস্কার আনতে অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই ব্যাপারে নাগরিকদের প্রত্যাশাও অনেক বেশি। কেননা, গত ১৫ বছর জবাবদিহির অভাবে অনেক প্রতিষ্ঠান এমন পর্যায়ে ধ্বংস হয়ে গেছে যে সংস্কার না করলে বর্তমান বা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমরা কার্যকর রাষ্ট্র, সমাজ বা অর্থনীতি কোনোটাই নিশ্চিত করতে পারব না।

তথ্যপ্রযুক্তি খাত শুধু এখন একটি ব্যবসায়িক খাত হিসেবেই সীমাবদ্ধ না। এটি এখন সব কিছুতেই জড়িয়ে আছে। নানা ধরনের নাগরিক সেবা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ব্যবসা পরিচালনা, কর ব্যবস্থা, ব্যাংকিং সেবা–এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে তথ্যপ্রযুক্তি এখন ব্যবহার হচ্ছে না।

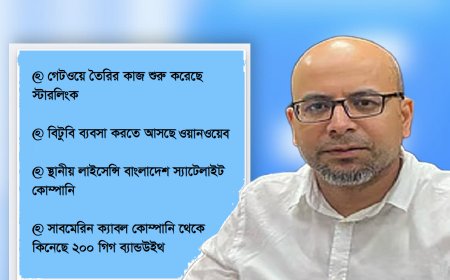

আমরা যারা এই খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তারা গত বেশ কিছু বছর ধরে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে চিহ্নিত করে এসেছি ডিজিটাল ডিভাইডকে। শহরের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তরা যেভাবে তথ্যপ্রযুক্তি সেবা ব্যবহার করে উপকার পাচ্ছে, গ্রামের সাধারণ মানুষ সেটি পাচ্ছে না। কারণ, কানেকটিভিটির অভাব। সারাদেশে ব্রডব্যান্ড পৌঁছানো যায়নি হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করা হলেও। মোবাইল ডেটার খরচ একদিকে যেমন অনেক বেশি, অন্যদিকে অনেক জায়গায় স্পিড পাওয়া যায় না। এই সমস্যার সবচেয়ে বড় কারণ সবার জানা। বিগত সরকার তাদের ঘনিষ্ঠ লোকজনকে সহজে টাকা বানানোর সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বিটিআরসির মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের লাইসেন্স দিয়েছে; যার কোনো প্রয়োজন ছিল না। দুটো বড় কোম্পানিকে সারাদেশে ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সবাইকে বাধ্য করা হয়েছিল তাদের সার্ভিস নেওয়ার জন্য। এতে প্রতিযোগিতা নষ্ট হয়েছে, আর অতিরিক্ত খরচের বোঝা পড়েছে সাধারণ গ্রাহকের ওপর। এই লাইসেন্স ব্যবস্থার সংস্কার একটি বড় দাবি ছিল আমাদের। একটু সময় লাগলেও এই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে সরকার নতুন ‘টেলিকমিউনিকেশন নেওয়ার্কিং ও লাইসেন্সিং পলিসি ২০২৫’ প্রণয়ন করে। এটির ফলে বেশ কিছু কৃত্রিম লেয়ার আগামীতে বিলুপ্ত হবে বা কমে যাবে। প্রতিযোগিতা বাড়বে; যার উপকার পাবে সাধারণ গ্রাহক। ইন্টারনেটের দামও কমে আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে এই নতুন লাইসেন্সিং পলিসির জন্য। এই পলিসি ছাড়াও বেশ কিছু সংস্কার উদ্যোগ বিটিআরসি ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় নিয়েছে; যার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে ইন্টারনেটের দামে। তবে ব্রডব্যান্ডের দাম কিছু কমলেও মোবাইল ডেটার দাম এখনও তেমন কমে নাই। মোবাইল ডেটার দাম না কমলে প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের কাছে প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা, কৃষি বা স্বাস্থ্যসেবা নেওয়া যাবে না, বিশেষ করে এআই এসব ক্ষেত্রে যে নতুন সুযোগ তৈরি করছে সেগুলো থেকে আমাদের জনগণের বড় একটা অংশ বঞ্চিত থাকবে। স্টারলিংক বাংলাদেশে কাজ শুরু করা অন্তর্বর্তী সরকারের একটি বড় কৃতিত্ব। যদিও এর খরচ এখনও সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। তবে আশা করা যায়, অনেক গ্রামে-গঞ্জে (যেখানে এখনও ব্রডব্যান্ড পৌঁছায় নাই) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা (যেমন কেবল টিভির উদ্যোক্তা) স্টারলিংক ব্যবহার করে কম খরচে বাড়িতে বাড়িতে ব্রডব্যান্ড সার্ভিস দেওয়া শুরু করবে আগামী দিনগুলোতে।

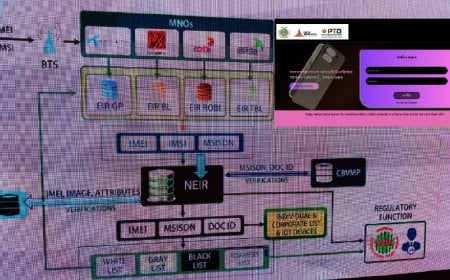

এতো গেলো কানেকটিভিটি নিয়ে সংস্কারের কথা। ব্যাপক মানুষের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার বাড়ানোর আরও একটি বড় অন্তরায় আমাদের দেশের ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (ডিপিআই)-এর অভাব। আমাদের পার্শবর্তী দেশ ভারত ও পাকিস্তান এই ব্যাপারে অনেক এগিয়ে গেছে। ডিপিআইর সবচেয়ে বড় ভিত্তি হচ্ছে ডিজিটাল জাতীয় আই-ডি (এনআইডি)। ভারতে আধার কার্ড জেনোন ডিজিটাল সার্ভিস নেওয়ার (অনলাইন ভেরিফিকেশন) জন্য ব্যবহার হয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের দেশে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) চালু হয়েছিল ভারতেরও আগে ২০০৭ সালে। নাগরিক সেবার জন্য এর কিছু ব্যবহার সীমিত পর্যায়ে হচ্ছে। সিম, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা এমএফএস অ্যাকাউন্ট করতে অনলাইন এনআইডি ভেরিফিকেশন সার্ভিস ব্যবহার হচ্ছে। এর ব্যাপক ব্যবহার এখনও হচ্ছে না। এর একটা বড় কারণ বিগত সরকারের সময় একটি প্রাইভেট কোম্পানি দ্বারা পরিচালিত ‘পরিচয়’ নামের একটি প্রজেক্ট দিয়ে এই এনআইডি ভেরিফিকেশন সার্ভিস কুক্ষিগত করে রাখার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল। বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরে ‘পরিচয়’ প্রজেক্ট বন্ধ করে দেওয়া হয় দুর্নীতি ও ডেটা পাচারের অভিযোগে। এর বিকল্প হিসেবে কোনো সার্ভিস তৈরির কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এ ব্যাপারে একটি বড় সমস্যা হচ্ছে, এনআইডি ডেটাবেজ এখনও ম্যানেজ করে নির্বাচন কমিশন।

নির্বাচন কমিশনের কোনো কারিগরি ও কৌশলগত ভিশন নেই এনআইডিকে কীভাবে অন্য দেশের মতো নাগরিক সেবার কেন্দ্রবিন্দু করা যায়। এ ছাড়াও ১৮ বছরের নিচের নাগরিকদের কোনো তথ্য বর্তমান এনআইডি ডেটাবেসে নেই–এ কারণে অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন নাগরিক সেবার জন্য এখনও জন্মসনদ বা অন্যান্য ডকুমেন্ট চাওয়া হয়। যতদিন পর্যন্ত আমরা এনআইডির ব্যবহার সর্বোত্তম করতে পারব না, ততদিন নাগরিক সেবাকে সহজ করা সম্ভব হবে না। এর জন্য প্রয়োজন ছিল একটি ‘জাতীয় এনআইডি অথরিটি’ স্থাপন করা। এটি একটি বড় সংস্কারের দাবি ছিল সরকারের কাছে; যার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় নাই।

তবে আইসিটি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কয়েকটি ভালো আইনগত সংস্কার করে হয়েছে গত ৬ মাসে। একটি হচ্ছে ‘সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫’। অতীতের বিতর্কিত ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট বাতিল করে এটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সুরক্ষার বেশ কিছু ভালো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে নতুন যে অপরাধগুলো বেড়ে যাচ্ছে (অনলাইন জুয়া, সাইবার বুলিং, হ্যাকিং ইত্যাদি) সেই অপরাধগুলোকে ভালোভাবে সংজ্ঞায়িত করে কঠোর শাস্তি ও জরিমানার ব্যবস্থা করে হয়েছে। তবে কোনোভাবেই অভিযুক্তরা যাতে হয়রানির শিকার না হয় (যাতে জামিন পেতে পারে) সেই সুরক্ষাও রাখা হয়েছে।

আরও একটি যুগান্তরকারী আইনের খসড়া অক্টোবর মাসে অনুমোদন হয়েছে। এটি হচ্ছে ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ-২০২৫ (পিডিপিও)। এই আইনটি পাস হলে নাগরিকের ব্যক্তিগত ডেটার (আইডেনটিটি, ট্রান্সেকশন ইত্যাদি) মালিকানা নাগরিক নিজে পাবে। এর মাধ্যমে সে ডেটার বাণিজ্যিক ব্যবহার ও শেয়ার করার পথ উন্মুক্ত হবে। এই আইন পাস হলে বিভিন্ন ধরনের নতুন সেবা আমাদের আইটি কোম্পানিগুলো (ফিনটেক, ডিজিটাল ল্যান্ডিং, ডিজিটাল ইন্স্যুরেন্স, ই-হেলথ, ই-লার্নিং ইত্যাদি) গ্রাহকদের জন্য তৈরি করে ব্যবসা করতে পারবে।

নাগরিকদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি সেবা ও তার ব্যবহার বাড়ানোর জন্য ওপরে উল্লিখিত সংস্কারগুলো করলেই যে সব পাল্টে যাবে, তা না। সবচেয়ে বড় প্রয়োজন সরকারি পর্যায়ে নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন। গত ১০-১৫ বছর আমরা দেখেছি ডিজিটাইজেশনের নাম শত শত কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এর বেশির ভাগ টাকা অপচয় হয়েছে দামি কম্পিউটার, ল্যাব ও সার্ভার কেনার জন্য। বড় সংস্কার দরকার ডিজিটাইজেশন এবং সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে। বর্তমানে সারা বিশ্বে ক্লাউডভিত্তিক স্যাস (সফটওয়্যার অ্যাজ আ সার্ভিস) মডেল জনপ্রিয় হচ্ছে। এক্ষেত্রে ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের অনেক টাকা ব্যয় করে সার্ভার, কম্পিউটার বা সফটওয়্যার কেনার দরকার নেই। ইউজার সংখ্যা ও ব্যবহারভিত্তিক সার্ভিস ফি এটির ব্যবসায়িক মডেল। এতে অপচয় বন্ধ হয়, এককালীন খরচ কমে আসে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হয়। পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের এই মডেল দিয়ে আগামীতে সরকারি পর্যায়ে নাগরিক সেবার ডিজিটাইজেশন উদ্যোগ নেওয়া একটি বড় প্রয়োজনীয় সংস্কার উদ্যোগ হবে আগামীতে নির্বাচিত নতুন সরকারের জন্য।

লেখকঃ প্রযুক্তিবিদ ও প্রাবন্ধিক