টেলিকম সংস্কারে স্ব-বিরোধী হঠকারিতার ছায়া

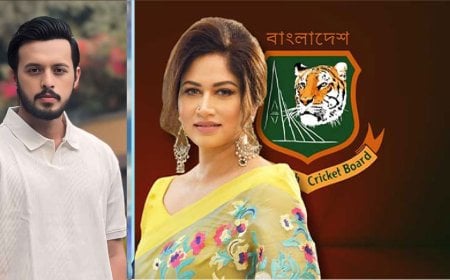

জুলাই অভ্যূত্থানের পর টেলিকম সংস্কারের উদ্যোগ নেয়ায় যে আশার আলো দেখা দিয়েছিলো তা এখন শঙ্কায় রূপ নিয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে স্ব-বিরোধী হঠকারিতার ছায়া। পথ চলার ৩০ বছরের মধ্যে ২০২৫ ইন্টারনেট সেবা শিল্পের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং সময় হতে চলেছে বলে মনে করছেন আইএসপিএবি সভাপতি আমিনুল হাকিম। ডিজিবাংলাটেক ডট নিউজের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে সঙ্কট উত্তরণে সরকার ও ব্যবহারকারীদের পাশে চাইলেন তিনি। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ডিজিবাংলাটেক নির্বাহী সম্পাদক এস এম ইমাদাদুল হক।

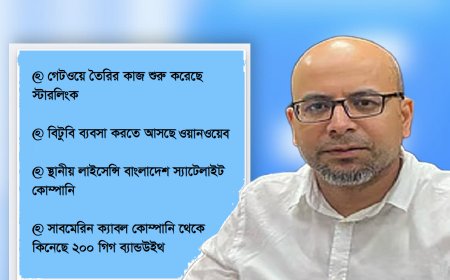

ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (আইএসপিএবি) ২০২৫-২০২৭ মেয়াদের নির্বাচিত সভাপতি।মোহাম্মদ আমিনুল হাকিম। এর আগে তিনি সভাপতি পদে আরও ৩ বার দায়িত্ব পালন করেছেন। আইএসপিএবির মহাসচিব পদে দায়িত্ব পালন করেছেন ২ মেয়াদে। পেশাগত জীবনে তিনি আম্বার আইটি লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। আমিনুল হাকিম আন্তর্জাতিক সংগঠন ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরামের বাংলাদেশ চ্যাপ্টার বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরামের (বিআইজিএফ) চেয়ারপারসন হিসেবে বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন।

ডিজিবিডিটেকঃ দেশের আইএসপি শিল্পখাত এখন কোন অবস্থায় রয়েছে?

আমিনুল হাকিমঃ আমাদের দেশের আইএসপি শিল্প ১৯৯৬ সাল থেকে শুরু হয়েছিল, সেই হিসাবে এটি প্রায় ৩০ বছরের একটি শিল্প। তবে, গত ৩০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ সময় হলো বর্তমানে ২০২৫ সাল। যেখানে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান, যা বিগত বছরগুলোতে মোকাবিলা আমাদের করতে হয়নি।

প্রধান চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে একটি হলো জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি। ঘরভাড়া, বিদ্যুৎ বিল, যাতায়াত ভাড়া, এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম—সবকিছুই যেখানে ঊর্ধ্বমুখী সেখানে একমাত্র ইন্টারনেটের মূল্যই নিম্নমুখী। প্রান্তিক পর্যায়ের গ্রাহকরা অবশ্য এই মূল্যহ্রাস অনুভব করতে পারে না। এর কারণ হলো, গণমাধ্যম থেকে এই ধরনের বিশ্লেষণ আসে না যে আসলে ইন্টারনেটের মূল্য বাড়তে পারে এবং সরকার থেকেও এ বিষয়ে কোনও নির্দেশনা বা বার্তা আসে না। সরকারও ইন্টারনেটের মূল্য কমানোকে সমর্থন করে, কিন্তু কীভাবে এটি সম্ভব হবে তার পথ দেখায় না। জনগণের চাওয়াকে সম্মান করতে হলে বেসরকারি খাতকে যেমন ছাড় দিতে হয়, তেমনি সরকারকেও ছাড় দিতে হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, সরকার কোনও ছাড় দেয় না। বরং, সরকার তার প্রতিটি খাত থেকে ভ্যাট, ট্যাক্স, রেভিনিউ শেয়ার, রেভিনিউ শেয়ারের ওপর ভ্যাট, সোশ্যাল অবলিগেশন ফান্ড (এসওএফ) এবং বিভিন্ন খাতে যেভাবে টাকা নিচ্ছে তাতে ইন্টারনেটের মূল্য কমার কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না। এটিই বর্তমানের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

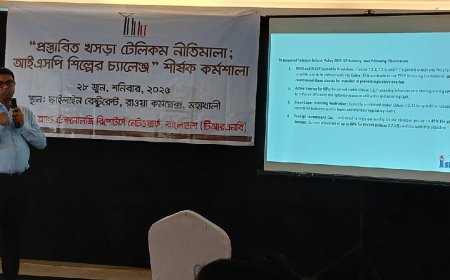

এছাড়া, গত ৩০ বছরে আইএসপি শিল্প গড়ে উঠেছে দেশীয় উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে। সব সময় চেষ্টা করা হয়েছে দেশীয় উদ্যোক্তাদের সুযোগ সুবিধা দিয়ে উন্নত প্রযুক্তির সাথে পরিচয় করিয়ে মানসম্মত ইন্টারনেট সেবা জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, নীতিগুলো সেভাবে সমর্থন করছে না। ৫ আগস্টের পর সবকিছু সংস্কার হচ্ছে, সেটাও আমরা স্বাগত জানাই। টেলিকম সেক্টরে সংস্কার হচ্ছে। এই সংস্কার করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে সরকার দেশীয় উদ্যোক্তাদের পরিবর্তে সরকার বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুবিধা দিচ্ছে। বিদেশি বিনিয়োগ নিয়েও কথা হচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, বিদেশি বিনিয়োগ এনে যদি দেশেই বিক্রি করে দেওয়া হয়, তাহলে সেই বিনিয়োগের মূল্য কতটুকু। একই সাথে জাতীয় নিরাপত্তার কথা বলা হলেও, গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো বিদেশি কোম্পানির হাতে ছেড়ে দিতে রাজি থাকাটা একটি স্ববিরোধী বা হঠকারী সিদ্ধান্ত। এসব ক্ষেত্রে নীতি প্রণয়নে আরও বেশি কাজ করা প্রয়োজন, কারণ গত ৩০ বছরে আইএসপি সেক্টরের সমর্থনে কোনও কার্যকর নীতি তৈরি হয়নি।

ডিজিবিডিটেকঃ ইন্টারনেট শিল্প খাতের বিকাশের পথে কী কী বাঁধা বিদ্যমান বলে মনে করেন?

আমিনুল হাকিমঃ ইন্টারনেট শিল্পখাতের বিকাশ গত ৩০ বছরে বেশ খানিকটা এগিয়েছে। এখন আমাদের ঢালাওভাবে দোষারোপ করা হয় যে, আমরা গ্রামেগঞ্জে সেভাবে পৌঁছাইনি, কিন্তু বাস্তবতা হলো বাংলাদেশের যেকোনও ইউনিয়ন, উপজেলা বা গ্রামেই ইন্টারনেট পৌঁছে গেছে। প্রশ্ন উঠতে পারে সেটির গুণগত মান নিয়ে, তবে ইন্টারনেট যে পৌঁছেছে, এই কথাটা আমরা দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি।

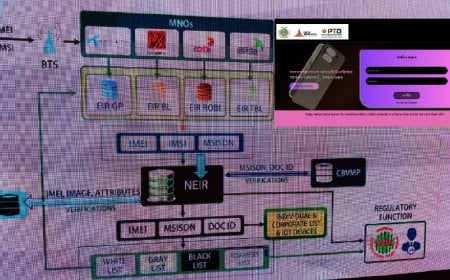

তবে গুণগত মানসম্পন্ন ইন্টারনেট সর্বত্র না পৌঁছানোর পেছনে কিছু কারণ আছে। তা হলো আমাদের ভ্যালু চেইনের মধ্যে শুধু ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদেরই সব দায়িত্ব তা নয় নয়। এই ভ্যালু চেইনে ইন্টারন্যাশনাল টেরেস্ট্রিয়াল ক্যাবল (আইটিসি) অপারেটর, এনটিটিএন (এনটিটিএন) অপারেটর এবং বিএসসিসিএল (বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কম্পানি লি.) অপারেটররাও ভূমিকা পালন করে। বিষয়টি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের মতো; যেমন সুস্থ থাকতে প্রতিটি অঙ্গের (কিডনি, হার্ট, লিভার) সুস্থ থাকা প্রয়োজন, তেমনি ইন্টারনেট খাতের বিভিন্ন অর্গান (আইটিসি, এনটিটিএন, বিএসসিসিএল) -এর কোনও একটিতে সমস্যা হলে ইন্টারনেটের গুণগত মান বজায় রাখা সম্ভব হয় না। নীতি নির্ধারকরা অনেক সময় ভ্যালু চেইনের মধ্যে কার কী সমস্যা আছে, কোথায় কী ধরনের সার্ভিস লেভেল এগ্রিমেন্ট (এসএলএ) বা গুণগত মান প্রয়োজন, তা উল্লেখ না করে কেবল আইএসপি অপারেটরদের ওপর দোষারোপ করেন, যা এক ধরনের সস্তায় পিঠ বাঁচানোর স্টেটমেন্ট হয়ে যায়। সাধারণ গ্রাহকরা এসব বিস্তারিত বিষয় জানতে বা বুঝতে চান না, যা আমাদের বিকাশের পথে একটি বড় বাধা।

দ্বিতীয়ত, অবকাঠামো একটি বড় বাধা। উন্নত দেশ এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে সরকার প্রচুর পরিমাণে অবকাঠামোতে ভর্তুকি দেয় বা অবকাঠামো তৈরি করে, যার ওপর ভিত্তি করে আইএসপিরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানসম্মত সেবা পৌঁছে দিতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত মিনিংফুল (কার্যকর) কোনও অবকাঠামো তৈরি হয়নি। মিনিংফুল বলতে সরকার হয়তো বলবে তারা বাংলাগভ, ইনফো-সরকার ২, ইনফো-সরকার ৩, হাইটেক পার্ক তৈরি করেছে বা ডিজিটাল কানেক্টিভিটির জন্য অনেক প্রকল্প নিয়েছে। কিন্তু এগুলো বেশিরভাগই কাগজে-কলমের প্রকল্প। এসব প্রজেক্ট 'লুটপাটের জন্য' নেওয়া হয়েছে। ইনফো-সরকার ৩ এর কাজ থেকে কার্যত দেখা গেছে, এর সুবিধা দুটি বেসরকারি এনটিটিএন অপারেটর পাচ্ছে, সরকারি অপারেটর নয়। এই বেসরকারি অপারেটররা এই সুবিধা বাজারে বিতরণ করছে না। তাই সরকারের উচিত একটি 'ফাইবার ব্যাংক' তৈরি করা, যেখানে পিজিসিবি, বিটিসিএল, ইনফো-সরকার ২ ও ৩ এর অব্যবহৃত ফাইবার সক্ষমতাগুলো একত্রিত করে দেশীয় উদ্যোক্তাদেরকে বিনামূল্যে সরবরাহ করা। সরকারের চাওয়া যদি কম মূল্যে ইন্টারনেট গ্রামে পৌঁছানো। তাহলে ট্রান্সমিশন বিনামূল্যে পেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সস্তায় ইন্টারনেট সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এই ট্রান্সমিশন অবকাঠামোই বিকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অন্তরায়।

ডিজিবিডিটেকঃ ইন্টারনেট সেবায় আইএসপি বনাম মোবাইলের সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হলো স্যাটালাইট। এটা কি সার্বিকভাবে দেশের জন্য সুযোগ না ‘অপরিপক্ক’ চ্যালেঞ্জ?

আমিনুল হাকিমঃ আমরা প্রযুক্তি নিয়ে ব্যবসা করি এবং ব্যবসা ছাড়াও আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের এখন অনেক কিছু প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে গেছে। প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবসা করাতে, প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে যাওয়াতে ওই জায়গা থেকে বলা যেতে পারে না যে, স্যাটেলাইট প্রযুক্তিকে বাধা দেওয়া উচিত। বরং এটিকে আমি স্বাগত জানাই। নিঃসন্দেহে, নতুন একটি প্রযুক্তি এলে সেটি চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসবে। এটি কেবল স্যাটেলাইটভিত্তিক যোগাযোগের জন্যই নয়, ভবিষ্যতে লেজার প্রযুক্তি বা ফাইবার প্রযুক্তির আরও উন্নত সংস্করণ আসবে। যারা প্রযুক্তি নিয়ে ব্যবসা করেন, তাদের দায়িত্ব হলো সময় সময় প্রতিটি নতুন প্রযুক্তিকে স্বাগত জানানো।

এই চ্যালেঞ্জগুলো কীভাবে মোকাবেলা করা হবে, তা সম্পূর্ণরূপে বেসরকারি খাতের ব্যবসায়িক কৌশল নির্ধারণের উপর নির্ভর করে। তবে সরকারেরও একটি সহায়ক ভূমিকা থাকা দরকার। যেহেতু আমরা প্রযুক্তি নিয়ে ব্যবসা করছি এবং প্রযুক্তি দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে – আজ যে ডিভাইস কেনা হচ্ছে, ছয় মাস পরেই তা অচল হয়ে যাচ্ছে এবং নতুন প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করতে হচ্ছে। ব্যাংক বা সরকার থেকে আমরা সেভাবে সহায়তা পাই না। সরকার যদি সুযোগ সুবিধা দেয়, তাহলে এই চ্যালেঞ্জগুলো খুব সহজে অতিক্রম করা সম্ভব।

এটিকে খুব বেশি অপরিপক্ক চ্যালেঞ্জ বলা যাবে না। একে স্মার্টলি হ্যান্ডেল করতে হবে। স্মার্টভাবে মোকাবিলা করার জন্য আমাদের সেবার গুণগত মান আরও নিশ্চিত করতে হবে, প্রো-অ্যাক্টিভ সেবা নিশ্চিত করতে হবে, কল সেন্টারগুলোকে আরও ঢেলে সাজাতে হবে এবং অটোমেটেড সিস্টেম আরও বেশি চালু করতে হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির ব্যবহার করে অনেক কল সেন্টার পরিচালনা করা বা অটোমেশন আরও বাড়ানো সম্ভব। এর ফলে লাস্ট মাইলের গ্রাহকরা দ্রুত সহায়তা সেবা নিশ্চিতভাবে পাবেন।

ডিজিবিডিটেকঃ খোদ সরকারের দিক থেকে অভিযোগ, আইএসপি সেবাদাতারা ইন্টারনেট নয় সিডিএন নিয়ে ব্যস্ত। এর ফলে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের মান বাড়ছে না। এই অভিযোগ কতটা সত্য বা যৌক্তিক?

আমিনুল হাকিমঃ আইএসপি সেবাদাতারা ইন্টারনেট নয় সিডিএন নিয়ে ব্যস্ত- এই অভিযোগটি আংশিকভাবে সত্য হলেও এর পেছনে যৌক্তিক কারণ রয়েছে।

প্রথমত, এটা স্বীকার করা যেতে পারে যে, আইএসপি ইন্ডাস্ট্রি সিডিএন নিয়ে ব্যস্ত। একটি বিশ্লেষণে দেখা যায়, অধিকাংশ ব্যবহারকারীই ফেসবুক ব্যবহার করেন, ইউটিউব দেখেন বা টিকটক করেন। জনগণ যদি এ ধরনের কন্টেন্টই চায়, তাহলে ব্যবসায়ীরা সিডিএন নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন, এটা খুবই স্বাভাবিক। এটি শুধু বাংলাদেশের চিত্র নয়, উন্নত দেশগুলোতেও ফেসবুক, গুগল, ক্লাউডফ্লেয়ারের মতো বড় সিডিএনগুলোর ট্রাফিকই মোট ইন্টারনেট ট্রাফিকের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ হয়ে থাকে, যা ইন্টারনেটের একটি সাধারণ প্যাটার্নে পরিণত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, যদি ব্যবহারকারীরা ইন্টারনেটের উৎপাদনশীল ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষিত না হন, তবে সেই দায়ভার সরকারের। কারণ এত বড় একটি বিষয় বেসরকারি খাত থেকে চালানো সম্ভব নয়, সরকারকেই এটি করতে হবে। ফিক্সড ব্রডব্যান্ড ব্যবহারকারীরা ইন্টারনেট উৎপাদনশীল উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন। আইএসপিএবি সদস্যদের গ্রাহকরা উৎপাদনশীল উদ্দেশ্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন, সেখানে তারা সিডিএন ব্যবহার করছেন কিনা তা দেখা মুখ্য বিষয় নয়। অন্যদিকে, টেলিকম অপারেটরদের বেশিরভাগ ব্যবহারকারী নন-প্রোডাক্টিভ উদ্দেশ্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করেন।

তৃতীয়ত, ব্যবসায়ীরা সিডিএন নিয়ে ব্যস্ত কেন? এর আরেকটি বড় কারণ হলো লোকাল কন্টেন্টের অভাব। লোকাল কন্টেন্ট তৈরি না হলে সিডিএন-এর উপর চাপ স্বাভাবিকভাবে বাড়বে। উদাহরণস্বরূপ, চীনে মেটা বা গুগলের মতো সিডিএনগুলো নিষিদ্ধ হওয়ায় চীনা ব্যবহারকারীরা তাদের নিজস্ব ফেসবুক ও ইউটিউব ব্যবহার করে থাকেন। জাপান, কোরিয়া, সিঙ্গাপুরের মতো উন্নত দেশগুলোতে লোকাল কন্টেন্ট প্রচুর, যা তাদের মোট ইন্টারনেট ট্রাফিকের ৮০থেকে ৯৫ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। বাংলাদেশে টপ-র্যাঙ্কিং সংবাদপত্রগুলোর বেশিরভাগ কন্টেন্ট দেশের বাইরের উৎস থেকে আসে। সরকারি সেবা ডিজিটালাইজড হলেও অনেক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে সচিব বা মন্ত্রীর নাম, কিছু ফোন নম্বর এবং পুরনো ভাষণ ছাড়া তেমন কোনও কন্টেন্ট নেই। কন্টেন্টের এই অভাব জনগণকে সিডিএন-ভিত্তিক বিনোদনের দিকে ঠেলে দেয়, ফলে ব্যবসায়ীরাও সিডিএন মুখী, যা একটি "চেইন রিঅ্যাকশন" তৈরি করে যেখানে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী ব্যবসায়ীরা সিডিএন নিয়ে ব্যস্ত হন।

ডিজিবিডিটেকঃ ইন্টারনেটের দাম ও মান দুটোই গ্রাহকবান্ধব করতে করণীয় কি?

আমিনুল হাকিমঃ ইন্টারনেটের দাম ও মান গ্রাহক-বান্ধব করতে হলে সরকারি নীতি ও ব্যবহারকারীর আচরণ উভয় ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। দাম কমানোর ক্ষেত্রে বেসরকারি খাত কখনো সাবসিডি দেবে না। এই দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে।

বাংলাদেশের ইন্টারনেট ভ্যালু চেইনে একাধিক স্তর ও অপারেটর (আইটিসি, বিএসসিসিএল, এনটিটিএন, আইজিডাব্লিউ, আইএসপি) জড়িত এবং প্রতিটি স্তর থেকে সরকার বিভিন্ন ধরনের শুল্ক ও রাজস্ব সংগ্রহ করে। সরকারের সুবিধার্থে এই স্তরগুলো তৈরি করা হয়েছে, যার কারণে ইন্টারনেটের দাম বেড়ে গেছে। সরকার আইজিডাব্লিউ থেকে দশ শতাংশ রাজস্ব শেয়ার, আইটিসি অপারেটর থেকে তিন শতাংশ, বিএসসিসিএল থেকে তিন শতাংশ, এনটিটিএন অপারেটর থেকে রাজস্ব শেয়ার, সোশ্যাল অবলিগেশন ফান্ড, এনটিটিএন, আইএসপি, আইজিডাব্লিউ, আইটিসি সাপোর্ট, বিএসসিসিএল থেকে কর্পোরেট ট্যাক্স, ভ্যাট এবং অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স (উৎসকর) সংগ্রহ করে। সব মিলিয়ে সরকার মোট রাজস্বের প্রায় ৫৫ শতাংশ নিয়ে যায়। তাহলে দাম আমি না সরকার কমাবে।

দাম কমাতে হলে সরকারকে তার রাজস্বের অংশ কমাতে হবে, সোশ্যাল অবলিগেশন ফান্ডের যে অ্যামাউন্ট সেটা বন্ধ করতে হবে এবং ভ্যাটে হাত দিতে হবে ও কর্পোরেট ট্যাক্স কমাতে হবে। সরকার না কমালে দাম কমবে না।

মানের দিক থেকে বলি, আমাদের লেটেস্ট ইকুইপমেন্ট যে আমরা ডেপ্লয় করবো, আমাদের এখানে যে পরিমাণ ভ্যাট, ট্যাক্স, আমদানি করা সরঞ্জামের উপর উচ্চ ভ্যাট, ট্যাক্স, সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি এবং কাস্টমস ডিউটির কারণে অপারেটরদের পক্ষে অত্যাধুনিক, উচ্চমানের সরঞ্জাম স্থাপন করা সম্ভব না।

কোয়ালিটিটা নিশ্চিত হয় কিন্তু অপারেটরের ডিভাইস, নেটওয়ার্ক এবং লাস্ট মাইল ইউজারের বিহেভিয়ার ও ডিভাইসের ওপর।

ইন্টারনেটের মান ব্যবহারকারীর ওয়াইফাই রাউটার এবং স্মার্টফোনের মানের উপরও নির্ভরশীল।

একসময় বিটিআরসি ডুয়াল ব্যান্ড রাউটার ব্যবহারের নির্দেশনা দিয়েছিল, যা মানের উন্নতি ঘটিয়েছিল। তবে পরবর্তীতে বিটিআরসি সিঙ্গেল ব্যান্ড রাউটারের অনুমতি দেয়। ৫০০-৭০০ টাকার সিঙ্গেল ব্যান্ড রাউটারের মান ১৫০০-১৬০০ টাকার ডুয়েল ব্যান্ড রাউটারের মতো হয় না।

ব্যবহারকারীরা প্রায়ই একটি ওয়াইফাই ডিভাইস দিয়ে বড় এলাকা (যেমন ২০০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট) বা একাধিক রুম কাভার করতে চান, অথচ ডিভাইসের সীমিত ক্ষমতা ও নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধ থাকে, বিশেষত বাধা থাকলে কাভারেজ আরও কমে যায়। মান নিশ্চিত করতে হলে ব্যবহারকারীদেরও ভালো মানের রাউটার এবং ভালো মানের স্মার্টফোন ব্যবহার করতে হবে।

ডিজিবিডিটেকঃ বলা হচ্ছে, আইএসপি ব্যবসায়ে একা একা টেকা যায় না। এটা পার্টনারশিপ করে স্কেলে খেলার জায়গা। আপনি এই ভাবনার সঙ্গে কতটা একমত পোষণ করেন?

আমিনুল হাকিমঃ এটা শুধু আইএসপি ব্যবসায় নয়, যেকোনও ব্যবসায়ে স্কেল বড় হলে মার্জিন ফিরে আসবে। এই নীতি শুধু আইএসপি ব্যবসার জন্য নয়, যেকোনও ব্যবসার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। একটি হোটেল যদি ১০০ জনের জায়গায় ১০০০ জনকে খাবার পরিবেশন করে, তবে তার লাভ বাড়বে। একজন ব্যবসায়ী যদি এক মনের জায়গায় দুই মন চাল কেনেন, তবে বাজারে তার দর কষাকষির ক্ষমতা বাড়বে এবং তিনি কম দামে পণ্য সংগ্রহ করতে পারবেন।

আইএসপি ব্যবসা একটি নেটওয়ার্ক ব্যবসা। যখন একাধিক আইএসপি (যেমন এ, বি, সি) প্রত্যেকেই তাদের নিজস্ব নেটওয়ার্ক স্থাপন করে, তখন এটি সম্পদের অপব্যবহার ঘটায়, কারণ এই নেটওয়ার্কগুলো প্রায়ই অব্যবহৃত থেকে যায়। যেমন, একটি আইএসপি স্থাপিত নেটওয়ার্ক হয়তো ৪০ শতাংশ ব্যবহৃত হচ্ছে, বাকি ৬০ শতাংশ ক্ষমতা অব্যবহৃত থাকছে। অন্যকোনও প্রতিযোগীও যখন নিজস্ব নেটওয়ার্ক স্থাপন করে, তখন তাদেরও ৬০ শতাংশ অব্যবহৃত ক্ষমতা থেকে যেতে পারে।

এই নেটওয়ার্ক রিসোর্সগুলো বৃদ্ধির জন্য পার্টনারশিপ মডেল ব্যবহারকারী এবং ব্যবসায়ী উভয়ের জন্যই বেশি ফলপ্রসূ হবে। এই মডেল বিদ্যমান নেটওয়ার্কের উন্নত ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে।

ডিজিবিডিটেকঃ আবারও আইএসপিএবির সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর এখন পর্যন্ত কী কী উদ্যোগ নিয়েছেন? আপনার মেয়াদের মধ্যে আর কি কি করতে চান?

আমিনুল হাকিমঃ আজ জুন মাসের ১৭ তারিখ। মে মাসের ১৭ তারিখে নির্বাচন হয়েছে। এই এক মাসের মধ্যে আমাদের ইন্টারনাল কিছু কাজ করা হয়েছে। বিগত কমিটির কোন কোন কাজ পেন্ডিং ছিল সেই কাজগুলোকে টপ প্রায়োরিটিতে আনা হচ্ছে। সেগুলোর সমাধান যেন আগে হয়ে যায়। অ্যাসোসিয়েশনের কিছু কার্যপরিধি রয়েছে সেগুলোর কিছুটা ডি-সেন্ট্রাইলাইজ করার প্ল্যান করা হয়েছে। সবকিছু ঢাকা কেন্দ্রিক বা ঢাকা থেকেই যে নির্দেশনা যাবে তা নয়, এটার বিভিন্ন কমিটি করা হচ্ছে। এটা ডি-সেন্ট্রাইলাইজ করে কাজগুলোর ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের মেয়াদ দুই বছরের, আমরা দুইটা জিনিসে বেশি ফোকাস করতে চাইছি। সদস্য যারা আছেন তাদেরকে আরও কি কিভাবে সার্ভিস অনবোর্ড করা যায়- এটার দিকে বেশি মনোযোগ দিতে চাইছি এবং সরকারের পলিসির যে বটলনেকগুলো আছে- যেমন সরকারের চাওয়া, লাস্ট মাইল ইউজারের চাওয়া, ব্যবসায়ীদের চাওয়া- এই তিনজনের চাওয়া হয়ে গেছে আসলে তিন রকম। সরকার চাইছে প্রান্তিক পর্যায়ের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের ইন্টারনেটের দাম কমিয়ে দাও, ব্যবসায়ীরা মারা যাক না। প্রান্তিক পর্যায়ের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা চায়, বিল দেব না কিন্তু কোয়ালিটি ইন্টারনেট সার্ভিস দিতে হবে। এই ত্রিমুখী চাওয়াকে এক করে সবাইকে বুঝিয়ে একটা মেইন স্ট্রিমে আনা।

ডিজিবিডিটেকঃ ব্যস্ততার মধ্যেও সময় দিয়ে সমসাময়িক বিষয়ক সাক্ষাৎকারে সময় দেয়ায় আপনাকে ধন্যবাদ।

আমিনুল হাকিমঃ আপনাকেসহ ডিজিবাংলা পরিবারের সবাই এবং যারা এতোক্ষণ আমার সাক্ষাৎকারটি পড়ছেন তাদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।